*Batem-se 18 gemas de ovos com 125 grs. de manteiga de vaca e 450 grs. de açúcar até ficarem bem escumosas. Junta-se 125 grs. de farinha de trigo, umas pedras de sal e um pouco de casca de limão. Amassa-se tudo e, estando a massa bem trabalhada, deita-se em formas pequenas, bem untadas de manteiga, e cozinha-se em forno quente.

in Figueira da Foz – Cozinha Regional, 1973

*(contributo de um leitor)

20 de jan. de 2008

MELINDRES FIGUEIRENSES

Publicada por António em 1:05 PM

29 de dez. de 2007

O SAL DA RAINHA

*Seja-nos permitido dizer que este documento, o fomos nós desencantar na «Notícia Histórica do Mosteiro da Vacariça", onde se encontra com tão pouco relevo, que até ao próprio Dr. Santos Rocha passou despercebido, apesar de ter sido nesta mesma obra que obteve a informação que nos transmitiu, quanto à doação feita ao Mosteiro de Lorvão, como há pouco vimos.

*Seja-nos permitido dizer que este documento, o fomos nós desencantar na «Notícia Histórica do Mosteiro da Vacariça", onde se encontra com tão pouco relevo, que até ao próprio Dr. Santos Rocha passou despercebido, apesar de ter sido nesta mesma obra que obteve a informação que nos transmitiu, quanto à doação feita ao Mosteiro de Lorvão, como há pouco vimos.É ele uma interessantíssima «Carta de foro duma Marinha feita em Lavos, em 1217, a uns homens daquele lugar, pelo Bispo de Coimbra, D. Pedro», e portanto, precisamente o tal documento comprovativo do século XIII, que faltava ao nosso historiador.

Pela «Carta de Foral ou povoação de Lavos outorgada aos seus habitantes pelo Bispo D. Pedro e Cabido de Coimbra, em Setembro de 1190» publicada no Album Figueirense, sabíamos da existência de marinhas de sal em Lavos, àquela data, e que uma dessas marinhas pagava o foro de um sétimo, enquanto outra denominada a da rainha, devia pagar metade da produção, mas não podíamos atinar com a razão da disparidade nas condições estatuídas para esta e as outras e ainda, porque se distinguia esta com o pomposo título de marinha da rainha. Estes eram para nós enigmas indecifráveis.

A leitura do nosso desencantado documento que temos a grata satisfação de patentear a todos os figueirenses, e em especial aos que são salicultores, mostra-nos que a régia personagem que aqui fundou novas salinas, introduzindo-lhes, certamente, aperfeiçoamentos até então descurados, e não se limitava a ser uma proprietária adventícia de outras anteriormente existentes, baseadas em moldes rotineiros e de proporções acanhadas, foi a Rainha D. Dulce, mulher de D.Sancho I.

Compreende-se que, vivendo esta simpática senhora, ora no seu solar de Coimbra, ora no seu alcácer de Montemor-o-Velho, onde (como todos os reis anteriores a D. Dinis) tinham alternadamente a sua corte, desse com os numerosos filhos, frequentes passeios até à foz do Mondego, não só para que pudessem contemplar a grandiosa e impressionante paisagem que o mar lhes oferecia, mas também para gozarem as delícias da fresca brisa marítima nos calmosos dias de verão.

Dirá talvez alguém que isto tudo não passa de pura fantasia nossa; e no entanto nada há de mais verosímil.

Ninguém contestará que em Coimbra, no verão, há dias de calor sufocante, e suas altezas não ignoravam o bem estar, e o prazer, mesmo, que nesses dias se disfrutam à beira-mar. Que poderia impedi-las de se apropriarem de tais benefícios? A falta de boas estradas? Mas não tinham elas a via fluvial, então, muito mais praticável, pela qual podiam fazer-se transportar na galeota privativa da família?

Além disso, não era da pesqueira de Emide que a sua mesa era fornecida do melhor e mais gostoso peixe? E não era das marinhas de Tavarede e de Lavos que provinha o precioso sal, esse indispensável condimento com que era temperada a sua comida?

E não teriam nunca os príncipes manifestado a curiosidade e o desejo de visitarem o porto de S. Julião do Mondego, onde algumas caravelas dos cruzados entraram para meter provisões, enquanto as outras pairavam na cala de Buarcos, aguardando-as para dali seguirem a coadjuvar o seu avô Senhor D. Afonso Henriques, na tomada de Lisboa aos mouros?

Tudo isto eram motivos bastante eloquentes para a justificação de tais visitas, sendo naturalíssimo que vivendo aqui tão próximo, sendo-lhe todas estas coisas tão familiares, por lhe dizerem respeito, a família real não desprezasse o ensejo de aproveitar as lições práticas que delas podia colher, acrescendo ainda mais os benefícios que ao mesmo tempo lhes advinham para a sua saúde.

Considerando, pois, bem cremos que ninguém ousará classificar as nossas hipóteses de absurdas e inadmissíveis.

Seria por certo, num desses passeios de estudo e recreio que a Rainha com os Infantes, ao contornarem com o seu barco a Morraceira, pelo sul, depararam com as marinhas dos Templários e outras aí existentes, justamente quando se encontravam em laboração, interessando-lhes por tal modo os trabalhos dos marnoteiros, que logo tomaram a resolução de fundar outra que se destacasse das demais, pela sua imponência e rendimento.

D. Sancho, não deixou de aplaudir a iniciativa de sua esposa, tão de acordo com os seus planos de repovoamento dos lugares antes devastados pelos sarracenos, como tinha sucedido por mais de uma vez a Lavos, e de fomento da agricultura e doutras fontes de riqueza pública; de maneira que A MARINHA DE D. DULCE, não ficou resumida a um desejo de ocasião, nem ainda a um simples projecto, mas foi, de facto, UMA REALIDADE!

*Coelho, João, De como uma rainha portuguesa da Idade Média foi salicultora na foz do Mondego, O Figueirense, 1943, rep. por Cintrão, Marinha das Ondas…

Publicada por António em 10:29 AM

SAL

“Na Várzea existiam até ao começo do século XVIII quatro marinhas: El-Rei, Lapa, Vassala e Licenciada”. (Pinto e Esteves) Na Morraceira, por volta de 1880, havia 12 mil talhos que produziam 60 mil toneladas de sal; Em 1917 o número tinha baixado para pouco mais de 7 mil talhos e nos anos 40 do século XX o número de talhos caía para 6 mil com uma produção de 30 mil toneladas.

Além do mercado nacional o sal era exportado para o Brasil, EUA, Terra Nova, Espanha, Escócia, Noruega e Suécia.

“A exploração era feita, em grande parte, por marnoteiros residentes na Figueira, também proprietários ou enfiteutas das marinhas. Famílias como os Lemos, os Pestanas e os Feras (estas duas últimas com os nomes perpetuados em topónimos) desempenharam um importante papel no desenvolvimento de uma indústria que lhes permitiu acumular alguns capitais e lhes abriu o caminho para a ascensão social. Só mais tarde os trabalhos de fabrico e recolha do sal passaram a ser exercidos quase exclusivamente por pessoas das vizinhas freguesias de Vila Verde e de Lavos.

O segundo grupo em dimensão era o das salinas de Lavos, localizadas entre a Gala e o Rio do Pranto, assumindo denominações várias (Craveiras, Torrão, Vermelha, Negrão, Bairro, etc.). Havia ainda as de Vila Verde (Ladeiras, Gramatal e Salmanha) e as da freguesia de Tavarede. Estas últimas, dispostas entre a ribeira da Várzea e a estrada de Mira, nas imediações da estação ferroviária, haviam pertencido ao duque de Cadaval e passado, mais tarde, para as mãos de proprietários figueirenses.

Modelo de propriedade geradora de prestígio social, as marinhas revelavam-se igualmente como uma excelente e privilegiada forma de investimento. Numa zona onde o rendimento líquido da agricultura raramente era compensador, os terrenos destinados à salicultura chegavam a dar um lucro líquido superior a 100%: 100 talhos de boa qualidade e devidamente tratados produziam entre 200 e 300 moios de sal que nos anos de preços mais elevados (por volta de 1880), valiam 250$000 a 375$00”. (Rui Cascão)

Publicada por António em 10:08 AM

28 de dez. de 2007

Sª das ONDAS

*No anno de 1624, em treze de Junho, dia de Santo António, appareceo sobre as ondas do mar Oceano, perto do Pinhal de Usso, na Freguesia de Lavos, Bispado de Coimbra, huma milagrosa Imagem da Mãy de Deos, a Fernando Affonso, o qual havia tres noytes, que sonhava, lhe dizião fosse à praya do mar buscar hum peyxe. E indo a certificarse do seu sonho, ouvio huma voz, que dizia, Fernando Affonso; & attendendo para a parte aonde tinha ouvido o echo daquella voz, vio a Imagem de Nossa Senhora, que veio sobre huma onda sahir junto a elle, & logo hum fermoso rodovalho; para que em tudo se verificasse a locução. E não sey se o interesse de achar o peyxe moveo ao Fernando Affonso a fazer mais caso do seu sonho. Trazendo este ditoso homem para sua casa a sagrada Imagem da Senhora dos Mares, affirmava depois elle, & os da sua familia. óuviraõ em muytas noytes canticos Angelicos, vendo muytas luzes, & experimentando suavissimos cheyros. Atéqui a forma do verdadeyro apparecimento.

*No anno de 1624, em treze de Junho, dia de Santo António, appareceo sobre as ondas do mar Oceano, perto do Pinhal de Usso, na Freguesia de Lavos, Bispado de Coimbra, huma milagrosa Imagem da Mãy de Deos, a Fernando Affonso, o qual havia tres noytes, que sonhava, lhe dizião fosse à praya do mar buscar hum peyxe. E indo a certificarse do seu sonho, ouvio huma voz, que dizia, Fernando Affonso; & attendendo para a parte aonde tinha ouvido o echo daquella voz, vio a Imagem de Nossa Senhora, que veio sobre huma onda sahir junto a elle, & logo hum fermoso rodovalho; para que em tudo se verificasse a locução. E não sey se o interesse de achar o peyxe moveo ao Fernando Affonso a fazer mais caso do seu sonho. Trazendo este ditoso homem para sua casa a sagrada Imagem da Senhora dos Mares, affirmava depois elle, & os da sua familia. óuviraõ em muytas noytes canticos Angelicos, vendo muytas luzes, & experimentando suavissimos cheyros. Atéqui a forma do verdadeyro apparecimento.*In, F. Agostinho de Santa Maria, Santuário Mariano, cit por Cintrão, Marinha das Ondas na História e na lenda

Publicada por António em 9:12 AM

26 de dez. de 2007

REVISTA DA FIGUEIRA

Neste número, um editorial esclarece que se trata da continuação da “À Figueira”, “que suspendeu a sua publicação por um dos seus directores haver sahido desta cidade”. Destinava-se a “dar bom nome à sua terra natal, mantendo e alimentando o cultivo das lettras e o estudo de aspectos regionaes”.

Neste primeiro número colaboraram: Pedro Fernandes Thomaz, Sant`Iago Prezado, José Jardim, Affonso Simões, João Coelho, Cardoso Martha, Manuel de Sousa e Raymundo Esteves.

A assinatura custava 2.000 reis e o número avulso 200.

Publicada por António em 3:05 PM

PRAIA

O areal extenso está deserto.

Nem uma viva alma ali passeia.

O próprio mar parece que salmeia

Endechas tristes para o céu aberto.

O sol a pino, radioso, esperto,

Incide os belos raios sobre a areia,

Que, à sua vez, parece, se incendeia,

Brunando quem lá passe descoberto.

As barracas – somente os esqueletos,

Parecem um pinhal incendiado, -

São como orijinais dos meus sonetos…

Cobertas, tem um tique festejado;

Mas assim, como estão, lembram-me espetos

Saídos dum fogão carbonizado.

José Ramalho Núnez(1864-1942), Pinturescos, 1908

Publicada por António em 2:44 PM

A PESCA FLUVIAL NA COVA E GALLA

Os pescadores do Buarcos occupam-se quasi exclusivamente na pesca do alto ou na captura da sardinha, quer no mar largo, na occasião da safra, quer na costa com as artes ou rêdes de arrasto. O número de pescadores que actualmente habitam a cidade é insignificante. É pois nas povoações acima mencionadas onde se recruta a maior parte dos indivíduos que no vasto estuário do Mondego se entrega a esta indústria.

As espécies piscícolas que mais abundam no Mondego são os linguados, sôlhas, tainhas, robalétes, enguias, fanecas etc., que se pescam durante todo o anno, e as lampreias, sáveis, savelhas, corvinas, de Janeiro a Abril, quando estes peixes sobem os rios para a dosova. Nos bancos, e covões de arêa que se espalham pelo leito do rio, ficam a descoberto na vasante das marés, apanha-se o berbigão, o mexilhão, a navalha, o lingeirão, etc.

Principalmente de Inverno, quando a agitação do mar impede a sahida dos barcos para a pesca do alto, e por este motivo se torna impossível também o emprego das rêdes do arrasto, a pesca f1uvial atinge extraordinária importância, abastecendo ella só os mercados da Figueira, Coimbra a outras povoações limitrophes. Na primavera numerosos grupos de pescadores da Galla e Cova vão todos os annos exercer a sua industria no Tejo, onde a pesca é mais remuneradora, empregando-se na captura do sável e corvina, que nos mezes de Março, Abril e Maio abundam extraordinariamente naquele grande rio. Terminada a safra ei-los que voltam de novo ao Mondego até princípios de Novembro, época em que os primeiros bancos de sardinha os chama ao mar largo.

Ret. de edição policop. editada pela Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás. Não há referência ao autor .

Publicada por António em 2:25 PM

19 de dez. de 2007

PESCADORES E SEUS BARCOS

Faz-se a pesca da sardinha no Inverno, na Figueira. Para salgar, a melhor sardinha é a de Janeiro. As redes empregadas nesta pesca são as chamadas SARDINHEIRAS ou PEÇAS. Durante o Verão saem os pescadores a apanha da raia, pescada, faneca, rodovalho, linguado e congro.

Faz-se a pesca da sardinha no Inverno, na Figueira. Para salgar, a melhor sardinha é a de Janeiro. As redes empregadas nesta pesca são as chamadas SARDINHEIRAS ou PEÇAS. Durante o Verão saem os pescadores a apanha da raia, pescada, faneca, rodovalho, linguado e congro.Recolhendo os lucros do trabalho, não há nesta gente o cuidado de os regular para se cobrir das vicissitudes da vida, que não são poucas. É largo e bem acentuado no pescador o espírito de imprevidência. Por isso comem e bebem todos os ganhos, enquanto duram, os quais, bem repartidos, davam margem a afrontrar os maus dias de ociosidade forçada, os da tempestade quando o mar urra temerosamente como cem leões de ventre rasgado, quando o mar se alça contorsionado, em convulsões monstruosas e frenéticos remoinhos, a querer engo1ir a terra, a querer escalar o céu...

A horas de fartura, poucas, correspondem horas de escassez, muitas. E, já se sabe, um dos meios deste desperdiçar é o vinho.

Guarda esta gente do mar uma viva indiferença por tudo. Até, talvez, será este espírito de indiferença bem maior que o da imprevidência. Quebra-a, porém, o vinho e só ele anima os pescadores. Mas lutando a toda a hora com a morte nas fainas do mar traiçoeiro quantas vezes! - de que lhes valerá o arrecadar, o dar valor às coisas que os outros estimam!

Quando não pescam, não sabem o que fazer. Daí, envoltos em suas ásperas farpelas de saragoça curtida, carapuças negras a tombar-lhes sobre uma orelha e de cachimbo queimado a fumegar densos vapores, segue até às vendas com zurrapas reclamadas a rótulos sedutores do bom verdasco e bom maduro, a gastar o tempo na bela sociedade e o cabedal na bela pinga.

Pelas portas de seus casebres vivem as mulheres e crianças a conversar, a coser, a fazer meia e também a catar-se. Vezes por outras, acontece o 1amuriarem sua triste vida ao raro caminheiro de seus bairros. No fundo, toda a vida do pescador, seu modo de viver é, em casa, uma miséria pegada, quer de bens, quer de limpeza e conforto, no mar, uma tribulação continua, a carranca da morte sempre à vista.

Os barcos, esses, vivem juntinhos, aconchegados e bem unidos como irmãos duma confraria da mesma fé. Na Figueira, são uns figurões mui guapos, engalanados a cores pimponas, com títulos de rica devoção em letras de palmo e meio a farfalhudos emblemas, de religiosidade uns, outros de fantasia e ainda outros de superstição, a rutilarem vaidosos ao sol arrogante. Dir-se-á, porém, que o baptismo dos barcos vai perdendo o tom religioso da tradição, da devoção, em prol das coisas de comum e da política. Alguns são bem curiosos e fazem sorrir pelo inesperado como CONTAS DO PORTO, FILHO D0 DONO; outros levam-nos a arregalar os olhos pelo seu estrangeirismo, tal o de JOFFRE.

Toda a pintura dos barcos e o desenho de títulos e emblemas é feita, regra geral, por artistas da terra. Às vezes, porém, aparece um pescador mais curioso e económico que substitui o artista na obra pictura1. Mas não só emblemas e títu1os fulgem suas cores berrantes no costado dos barcos. Estes, de alto a baixo, cobrem-se de santos de variadas tintas; tais santos são divididos em faixas de cores diferentes - cada faixa, cada cor. Na Figueira, na maior parte, as faixas não vão a mais de três, sendo preta, no geral, a inferior. A sua marca de capitania é f1103y.

Ora da pintura dos barcos o mais curioso e atraente está nos emblemas ou divisas. Estas, tanto são marcas de fantasia, como religiosas ou supersticiosas. No primeiro caso, abundam os corações complicando-se variadamente; no segundo, sobejam as cruzes com feitios diversos; no terceiro, multiplicam-se os círculos concêntricos - cada roda, cada cor - e o signo Saimão, uma vezes simp1es, outras recortado em cores e ainda mantido num. círculo, como amuletos de grande virtude protectora. Este signo, a célebre pentalfa ou estrela de Mercúrio, vem de tempos imemoriais e foi do grande voga na magia medieval e nas crenças lusas.

Pescadores há que, na ideia de dar maior realce a seus barcos, os atulham com dois, três e mais emblemas como um da Figueira cuja ornamentação ia a quatro divisas.

De graúda variedade de marcas ou divisas, bastantes há com pequenas variações: os CORAÇÕES, as CRUZES, o SIGNO SAIMÂO, os SARILHOS e as GRADES, respectivamente MOINHOS e ENCOMENDAS; na Figueira além destas, cujo sentido é compreensível, há ainda umas outras que se não percebem e que os pescadores dão à conta de simples ornatos: os PANAIS, que descem da segunda ou terceira faixa colorida, de ambos os lados dos barcos, os_ÓCULOS (ASPAS CERRADAS na Figueira) postos à laia de aspas, nos títulos.

In Terra Portuguesa, 1922, (sem menção do autor) ret. de edição polic. da Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás, 1984

Publicada por António em 10:51 AM

PEIXEIRAS

Que peixe vendiam estas sardinheiras trota-mundos? Obviamente que, na maioria dos casos era a sardinha que imperava; porém, de vez em quando, la vinha um carapau para desfastio, ou o biqueirão, ou, mais raramente a raia pintalgada. E também a petinga vendida ao prato, muito reclamada pelas descamisadelas do milho …

Eram duas as peixeiras mais assíduas que faziam esta volta, mãe e filha, chamadas Marcolina e Benvinda, respectivamente; vêmo-las ainda, altas e magras, esgalgadas mesmo, de pé descalço e empreendedor, um ar sempre prazenteiro. Percorriam lugarejos que não vêm no mapa, numa corrida contínua, saltitantes, lutando pela vida, falando uma linguagem algo estrambótica, onde sobressaía a pronúncia afrancesada do u. E por esta maneira de falar, logo se via de onde eram naturais. Ossos de ferro, dizia quem as via passar, sempre no mesmo passo estugado, levantando por vezes a canastra nas mãos, certamente para darem descanso à cabeça. Parece que haviam nascido para andarem eternamente debaixo do carrego das cestas. Até porque, à medida que iam vendendo o seu peixe, iam-nas carregando de vária mercadoria que recebiam em troca: um çalamim de feijão, algum punhado de milho, uns ovos, num simulacro de verdadeira troca directa, que, por aqui e por esses tempos, era bastante comum; e nunca se sabia quem ficava a ganhar com a permuta, mas isso, para o caso tanto faz.(…)

A bem dizer, as sardinheiras não caminhavam. No seu deambular eterno, mal lhes iria o comércio se praticassem o passo, ainda que apressado, dos caminheiros normais; não venderiam metade do pescado, deixando sem conduto muitos fregueses da volta. Inventaram então aquelas passadas, nervosas e rápidas, saltarilhas, que tinham tanto de marcha atlética como do caminhar da boieira assustada. O seu passo era tudo harmonia e rápida progressão, simultaneamente, azafamadas, o que fazia com que vendessem o seu peixe a tempo e horas. Peixe que não era mercado ao quilo, como hoje, mas ao cento, tendo como sub-múltiplos o meio cento e o quarteirão. Ao aviarem a freguesa, as peixeiras contavam as quantidades requeridas às mãos, sendo que cada cento comportava 25 mãos e, logicamente, o meio cento, doze mãos e duas unidades, e o quarteirão, seis mãos e uma unidade. Evitava-se assim, com esta forma de venda, o custo e o peso da balança na canastra, o que não era coisa de somenos importância para quem tão sobrecarregada andava sempre de trabalhos e de falta de dinheiro.

E como sobrava algum tempo da missão cumprida, que as sardinheiras geriam sabiamente junto de cada freguesa, havia azo ainda para se darem notícias daqui e dali, que elas recolhiam de póvoa em póvoa na sua recovagem diária. E também para comerem uma bucha de pão, quando não mesmo um caldinho apressado que alguma freguesa, sempre generosa, lhes servia numa malga. Comiam cá fora no aido ou no pátio, sempre de pé, porém descansando a canastra no chão. Que era a única vez, seguramente, em que se podia ver uma sardinheira sem o fardo diário à cabeça.

Nas tardes compridas de Verão, ei-las que enfrentavam a canícula de peito feito, para que nunca faltasse na casa gandaresa a sardinha que pingava na broa, mormente a sardinha, repita-se, que o seu denodo e empenho na luta diária faziam chegar até nós. Atravessavam caminhos imensos de areia, pela zina do calor, carregando a canastra eterna, ao som estrídulo da cegarrega. E no Inverno, arrostavam com o frio e a chuva, brigavam com o vento de frente, ou eram empurradas como se fossem aves sem defesa. Mesmo assim, cumpriam à risca o fadário do seu roteiro, só não o fazendo quando o peixe faltava na origem. Ganhavam a sua vida nesta roda viva, e ganhavam também o estabelecimento de laços afectivos com as populações por onde passavam.

(…)A sua odisseia era bem o espelho de um povo que, em épocas não muito recuadas, esgrimia a sua tenacidade para sobreviver nas condições mais adversas.

Idalécio Cação, Gândara Antiga (relatos idênticos se encontram noutras fontes; v.g. Marinha das Ondas na história e na lenda, de Manuel Cintrão (foto))

Publicada por António em 9:18 AM

15 de dez. de 2007

LITORAIS, 7

Publicada por António em 9:32 AM

1 de dez. de 2007

ASCOROSO

Isto dá uma triste ideia da terra (...) A dois passos do rio, defronte da praça do Commercio, resolveram algumas pessoas, na falta da latrina publica, fazer, a um canto, um repositório de impuridades. Foi acertada a deliberação. Incomoda-se o publico, pode alli desenvolver-se uma epidemia qualquer que cause graves damnos à salubridade da terra, mas que importa isso? Pelo menos a Câmara julga o caso de tão pequena gravidade que não se digna ordenar a um dos seus zeladores municipaes o cumprimento de uma das suas posturas.*

Chiqueiros

Apezar das medidas rigorosas de sanidade há tempos postas em prática, mandando retirar da cidade todos os cortelhos de porcos, é certo que em pleno coração da cidade, e n’uma das ruas mais concorridas, temos verdadeiros chiqueiros, ainda mais perigosos que os dos suínos.

Percorra-se a rua do Príncipe, e ter-se-á a confirmação do que dizemos. Na valeta, junto a algumas tabernas ali estabelecidas, faz-se deposito de várias imundices e além da falta de hygiene resultante de tal prática, afigura-se-nos pouco decente para os que nos visitam, encontrar logo à entrada da cidade tal falta de limpeza.

Vassoura! Vassoura!

* Correspondência da Figueira, Julho e Setembro de 1836, cit. por Isabel Simões in Ruas e Praças da nossa terra, Revista Litorais, nº 4, Maio 2006.

Publicada por António em 1:40 PM

24 de nov. de 2007

A LEIROSA

“Sampaio e Lourosa tinham uma linha de separação indefinida”, razão pela qual hoje todo o conjunto toma o nome de Sampaio (Dr. Elísio de Moura, cit. Por J.P. Mano). Isto porque a Leirosa não se situa onde é hoje a povoação da praia da Leirosa, mas sim perto da chamada “vala da Leirosa”, próximo das actuais instalações da Celbi.

Topónimo que aparecia era o de Louroza dos Moinhos, por referência aos moinhos que então havia na povoação – 16, conta o notável investigador.

O registo do primeiro nascido na praia da Leirosa data de 1836 e refere-se a uma Florinda, filha de Joaquim Fontinha e de Teresa Maia. Agora, já na povoação de pescadores – oriundos de Quiaios, diz J.P.Mano, estabelecida nos areais da costa.

Entre 1843 e 1852 foram registados 20 nascimentos na Praia da Leirosa, quase metade dos neófitos eram filhos de quiaenses e vinte por cento de Ílhavo-covenses.

Em 1854 a Praia da Leirosa tinha 16 fogos, mais do que a Costa de Lavos que contava apenas 11. Trinta anos depois a Costa suplantava em muito a povoação da Praia.

A Leirosa deixou de fazer parte da freguesia de Lavos quando apareceu a freguesia da Marinha das Ondas, em 21 de Março de 1928. Foi, no dizer de J.P.Mano “a última das povoações da costa meridional da Figueira a desistir da exploração das grandes artes de arrastar para terra, lançados pelos belíssimos e inconfundíveis grandes barcos da arte”.

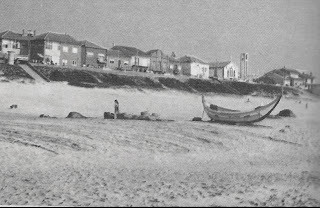

*J.P.Mano, Terras do Mar Salgado / A foto é de Manuel Cintrão, Marinha das Ondas, na história e na lenda

Publicada por António em 12:20 PM

TORGA EM BUARCOS

EVOCAÇÃO

Havia sol na praia desse tempo…

O mar era tão jovem como nós…

Num toldo de gaivotas,

Despiam-se e vestiam-se os desejos…

No teu corpo e no meu, cristalizado,

Brilhava sem pecado

O sal dos nossos beijos…

Um barco vislumbrado na lonjura

Negava-se ao destino de ter cais;

A brisa regressava dos pinhais

A cheirar a resina;

E a música das ondas, em surdina,

Quase sentimental,

Ressoava no búzio do areal…

Depois vinha o aceno dos penedos…

Templos de imolação

Ardia neles o resto da fogueira…

E o fumo que subia do brasido

Tornava mais etérea a claridade

Que nimbava de mítico sentido

Cada parcela de realidade…

Publicada por António em 11:38 AM

19 de nov. de 2007

Terça-feira, 19 de Novembro de 1822

Tomara a moléstia - são ainda palavras do cronista oficial - um carácter agudíssimo e perigoso, a ponto de os médicos admitirem que o enfermo não viesse a resistir-lhe. E logo os seus amigos mais íntimos se deram pressa em inquiri-lo sobre quaisquer disposições que fossem da sua vontade. Encontraram-no animado, a ponto de se estabelecer longo diálogo. Quanto de nova visita, mais para o fim do dia, o doente mostrava-se abatido de forças. Não tanto, porém, que se esquivasse, como era do seu costume, a discutir a eficácia dos remédios que lhe aplicavam. E logo um dos amigos, em tom jovial, veio a observar-lhe que ele entrava muito na polémica da Medicina. Com firmeza, o doente respondeu de pronto:

- Meu caro Amigo Moura, a mim não me embaraça já a discussão destes Senhores, e o que agora mais vivamente me interessa é chamar amanhã cedo o meu Pároco para me confessar, para me Sacramentar, e para me dispor,

Assim aconteceu na manhã do dia seguinte, 14 de Novembro. Pela tarde, sentiu-se pior. Da parte do monarca, acudiu o Marquês de Loulé a visitá-lo e a saber do seu estado. Era maior o abatimento do enfermo, como sempre acontecia após o diálogo sobre as coisas públicas que teimava em manter com os amigos dedicados que eram da sua intimidade.

A voz a esvair-se-lhe, recostando-se um pouco, Manuel Fernandes Tomás recebe o mensageiro da Corte e logo lhe responde:

- Senhor Marquês, diga V. Ex. a EIRei o que vê, e o que V. Ex. é capaz de lhe dizer; e com suas expressões faça valer o apreço que eu faço de tão distinto obséquio.

«Os últimos instantes de um homem grande não se devem perder, para que os presentes e os vindouros aprendam o modo heróico de afrontar a morte» - comentava, no dia 18 de Novembro, o redactor do «Diário do Governo». E lá prosseguia o relato miúdo, sempre a informação a casar-se com o comentário apropriado, desfiando as ocorrências de cada dia e de cada hora. Com inabalável firmeza, o patriarca deixa escapar um desabafo repassado de amargura:

- Eu tinha bastante vida: custa bem a fazer-se esta separação.

Finalmente, no dia 20, é publicado um suplemento à folha oficial dessa quarta-feira. Encaixilhado de tarjas negras, um texto curto, que abre com este pequeno título: MORREO!! E nem aparece aí, nem se pode ler em qualquer das vinte e oito linhas do texto, o nome do varão ilustre que havia falecido. Por não mais ser preciso, tão-só e logo de entrada se identifica a alta personalidade nestas breves palavras:

Terminou em fim seu ilustre e virtuosa carreira o Campeão da liberdade Portuguesa! Ontem pelas 11 horas menos um quarto da noite tendo conservado até o último instante sua perfeita razão, rodeado de numerosos amigos, que o não abandonaram desde o momento que se receou tão grande perda, passou para a morada dos Justos tão grande e virtuoso Varão.

Contava apenas cinquenta e um anos e meses, à hora da morte, pois havia nascido em 1771. No mesmo dia em que eram instaladas as Cortes para a segunda legislatura, os seus Companheiros Regeneradores conduziam-lhe o corpo, sem pompas, para uma humilde capela particular da igreja de Santa Catarina, onde ficou depositado.

Nas mesmas Cortes e logo na sessão desse dia, o respectivo presidente, que era ainda Hermano José Braancamp do Sobral, consagra algumas palavras à memória de Manuel Fernandes Thomás, encarecendo-lhe os méritos e exaltando os serviços por ele prestados. Dirigindo-se à Nação, lembra-lhe que o patriarca fora o «Ilustre Defensor dos seus direitos» e ainda quem «empreendeu e conseguiu regenerá-la, sem ofender sua lealdade ». E assim concluía:

Fez à Pátria mui relevantes serviços, e morreu pobre».

“O Primeiro Dos Regeneradores”, de António Cruz, in Revista Da Faculdade De Letras

Publicada por António em 3:18 AM

15 de nov. de 2007

IMPRENSA REPUBLICANA FIGUEIRENSE

Publicada por António em 12:56 PM

10 de nov. de 2007

DELIMITAÇÃO DA FREGUESIA DE S. JULIÃO

* Decreto lei nº 29592 de 13 de Maio de 1939

Publicada por António em 2:54 PM

JOAQUIM DE CARVALHO

(…) Era uma força moral e espiritual excepcional e insubstituível.

Memórias, Manuel Gaspar de Barros

Publicada por António em 2:38 PM

23 de out. de 2007

PALHEIROS NA COVA GALA

Não obstante, e como em Mira, encontram-se na Cova habitações sem estacas, principalmente na região mais distante do mar e já sob o abrigo das que se dispõem em frente; mas aqui o número de palheiros que a estacaria suporta é bem maior embora não atinja, ao que parece, o número dito.

Disseminados, às vezes em arruamentos, abrangendo entanto uma área vasta, os que mais perto ficam da água, fincam-se sob pilares, que, à vista, medem três metros e até mais.

De ordinário, porém, a altura, como em Mira, oscila entre um metro e dois, e nunca atinge, como em Vieira, cinco e além. Sem excepção a forma é rectangular e o acesso faz-se por escadas que dão para uma ou duas portas do edifício. A cobertura, primitivamente de colmo, conforme a tradição, está toda substituída, e num ou noutro caso raro que ainda havia, realizou-se vai em pouco. Em Mira o palheiro é, uma ou outra vez, pintado exteriormente; na Cova quase todos -a vermelhão no corpo geral do prédio, a cores claras nas guarnições.

Como geralmente em todas as povoações costeiras, ter casa própria, na Cova de Lavos, é uma aspiração suprema e quase sempre realizada, ou ela seja modesta e custe vinte libras, ou vasta e folgada e vá até às cem. Depois há os reparos e a substituição frequente das estacas, e, se a prosperidade ajuda, tingem-se de cal interiormente.

Dentro o aceio, de que a bilha de água sempre coberta com um pano alvo de linho é um traço já proverbial. Das imediações, manifesta-se no aspecto de soalhos e paredes, na disposição dos móveis e na exclusão dos apetrechos de pesca menos limpos. Para estes destinam-se velhos barcos já inúteis, como em Buarcos; e por fim, como subsídio previdente a uma indústria de natureza essencialmente aleatória, o pescador da Cova cultiva terrenos areentos próximos que aluga ou de que se apossa e donde obtém alguns legumes, cereal, tubérculo, a vinha mesmo.

Ora o aspecto desta povoação, com o solo incessantemente revolvido, mas instalada como numa depressão, dá a imagem, talvez aproximada, de uma aldeia lacustre.

Publicada por António em 6:34 AM

21 de out. de 2007

AINDA A REPÚBLICA

Mas no dia 17 de Outubro a chamada epidemia estava no auge. Nas farmácias não se conseguia entrar: estavam cheias de pessoas que ansiosamente queriam comprar medicamentos. Médicos não se encontravam: por mais que se telefonasse e procurasse não havia. O povo ainda não tinha consciência do que se passava mas já então estava a morrer muita gente.

*In, Memórias, Ernesto de Barros, 1982

Publicada por António em 9:11 AM